Starkregenmanagement der Hansestadt Medebach

Willkommen auf der Seite Starkregenmanagement der Hansestadt Medebach!

Die Auswirkungen von Extremwetterereignissen wie Sturzfluten und Hochwasser waren in den letzten Jahren auch im Stadtgebiet von Medebach spürbar. Auf Grund des Klimawandels ist zu erwarten, dass die Intensität und Häufigkeit von Extremwetterereignissen in Folge von Starkregen zunehmen werden.

Charakteristisch für ein Starkregenereignis sind hohe Niederschlagsintensitäten bei einer geringen Niederschlagsdauer. Oftmals handelt es sich dabei um Starkregenzellen mit einer kleinräumigen Ausdehnung. Daher ist üblicherweise nicht das gesamte Stadtgebiet von einem Starkregenereignis betroffen, sondern vielmehr einzelne Orts- oder Stadtteile. Die Folgen sind häufig überflutete Straßen und Grundstücke, vollgelaufene Keller sowie ein sprunghaftes Ansteigen des Wasserspiegels in den Gewässern.

Um die Gefahr aufgrund starkregenbedingter Überflutungen und die notwendigen Vorsorgemaßnahmen zu erfassen, zu reduzieren und sogar vorzubeugen, hat die Hansestadt Medebach in Zusammenarbeit mit dem Büro Hydro-Ingenieure, Düsseldorf, ein Starkregenrisikomanagement erstellt.

Die Erstellung des Starkregenrisikomanagements wurde gefördert durch Zuwendungen des Landes NRW. Grundlage für die Förderung ist die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Wasserwirtschaft für das Hochwasserrisikomanagement und zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie – FöRL HWRM/WRRL, gemäß Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 11. April 2017).

Maßnahmen zur Starkregenvorsorge können nicht allein von der Hansestadt Medebach getragen und durchgeführt werden. Die Starkregenvorsorge stellt eine kommunale Querschnittsaufgabe dar, die einen intensiven Austausch (Informationsvorsorge) zwischen allen beteiligten Akteuren, wie politische Entscheidungsträger, kommunale Fachämter, forst- und landwirtschaftliche Akteure, Fachplaner, Grundstückseigentümer, betroffene Bürgerinnen und Bürger sowie die Rettungs- und Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes, erfordert. Die Informationsvorsorge stellt daher das zentrale Element des Handlungskonzeptes im Rahmen des Starkregenrisikomanagements dar.

Wichtig dabei ist eine einfache und verständliche Kommunikation der Gefahrenlage und eine Bereitstellung von Informationen darüber, wie mit der daraus resultierenden Gefährdung umzugehen ist.

Video zum Thema Starkregen

Hinweis: Die Videos in englischer und niederländischer Sprache wurden mittels KI übersetzt.

» Video in het Nederlands tonen / Video auf niederländisch

» Show video in English language / Video auf englisch

» Präsentation herunterladen (PDF, 2MB)

Was ist Starkregen?

Bei Starkregen spricht man von großen Niederschlagsmengen, die in kurzer Zeit fallen.

Starkregen tritt insbesondere im Sommerhalbjahr auf. Das hängt damit zusammen, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft. An heißen Tagen können durch die Verdunstung massive Quellwolken entstehen. Treffen diese mit kalter Luft zusammen, kondensiert die Feuchtigkeit schlagartig und es kommt zu unwetterartigen Niederschlägen. Starkregen kann in verschiedene Kategorien eingeteilt und mit unterschiedlichen Starkregenindizes versehen werden.

Starkregenindex

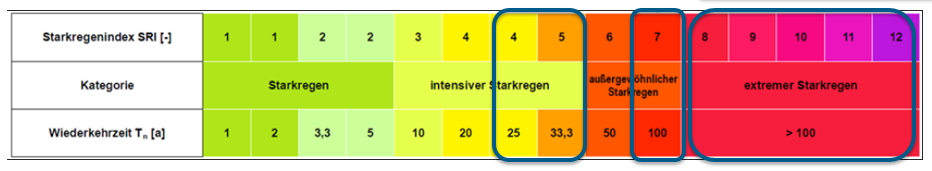

Der Starkregenindex (SRI) soll die Bewertung von Starkregenereignissen über die Intensität des Niederschlages vereinfachen und verständlicher darstellen. Dafür werden Regenereignisse in 12 Stufen, sogenannte Starkregenindizes zwischen 1 und 12, eingeteilt.

Während SRI 1 einen normalen Starkregen in einer Region beschreibt, der in den Sommermonaten häufiger fällt, beschreibt SRI 12 einen regional begrenzt extremen Starkregen, der sehr selten fällt.

Das Gefahrenrisiko steigt je intensiver es regnet. Je intensiver der Regen, desto höher die Kennzahlen des Starkregenindex. Der Starkregenindex ist mit den bekannten Richterskalen zur Messung der Stärke von Erdbeben oder der Beaufortskala zur Klassifikation der Windstärken vergleichbar.(StEB Köln)

Was wurde in Medebach untersucht?

Untersucht und simuliert wurden für das Stadtgebiet Medebach drei Szenarien:

Szenario 1:

34,6 mm Niederschlag innerhalb von 60 Minuten

statistische Eintrittswahrscheinlichkeit: alle 30 Jahre

SRI Index 4/5 (intensiver Starkregen)

Szenario 2:

43,2 mm Niederschlag innerhalb von 60 Minuten

statistische Eintrittswahrscheinlichkeit: alle 100 Jahre

SRI Index 7 (außergewöhnlicher Starkregen)

Szenario 3:

90 mm Niederschlag innerhalb von 60 Minuten

statistische Eintrittswahrscheinlichkeit: größer 100 Jahre

SRI Index größer 8 (extremer Starkregen)

Zum Vergleich:

Beim Dezemberhochwasser 2023, insbesondere im Ortsteil Oberschledorn, wurde ein Niederschlag von 38,6 mm in 9 Stunden gemessen. Somit stellt dieses Hochwasser auf dem SRI Index lediglich einen Starkregen der Stufe 2 dar.

Wie sieht so eine Simulation aus?

Das 3-D Geländemodell des Stadtgebietes Medebach wurde mit dem jeweiligen Szenario “beregnet”.

Die Simulationen für ein statistisch alle 100 Jahre auftretendes Starkregenereignis können hier abgerufen werden:

Einzugsgebiet der Medebach und Orke: Animation ansehen

Einzugsgebiet der Wilden Aa: Animation ansehen

Einzugsgebiet der Ölfe: Animation ansehen

Was wurde aus der Simulation abgeleitet?

Aus der Simulation wurden Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten abgeleitet.

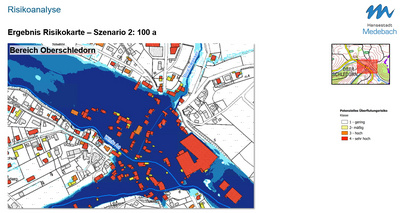

Anhand der gewonnenen Daten und der Gebäudenutzung wurde im Rahmen einer Risikoanalyse die Gefährdung für einzelne Gebäude ermittelt und in einer Karte dargestellt.

Die Starkregengefahrenkarte kann im Geoserver des Hochsauerlandkreises kann hier aufgerufen werden:

Warum ist mein Gebäude in der Starkregengefahrenkarte farblich gekennzeichnet?

Eine farbliche Kennzeichnung eines Gebäudes beschreibt die Gefahr einer Überflutung im Starkregenfall. Das Risiko wurde dabei in mäßig (gelb), orange (hoch) und rot (sehr hoch) eingeteilt. Gerade bei einer farblichen Kennzeichnung sollte man als Eigentümer genauer hinschauen, wo evtl. ein Problem liegen könnte.

Generell gilt:

Aufgrund der topografischen Gegebenheiten im Stadtgebiet Medebach kann ein Gebäude in Hanglage oder in Tiefpunkten im Gelände durch schnell abfließendes Oberflächenwasser in großen Mengen genauso gefährdet sein wie ein Gebäude an einem Gewässer, welches Hochwasser führt. Im Sommer können ausgetrocknete Böden das Oberflächenwasser nur schlecht aufnehmen. Gleiches gilt für langanhaltende vorhergehende Niederschläge, welche den Boden sättigen, so dass dieser kein zusätzliches Wasser bei Starkregen mehr aufnehmen kann.

Hinzu kommt, dass große Mengen an plötzlich auftretendem Oberflächenwasser durch die Grundstücksentwässerung und die städtische Kanalisation nicht abgeleitet werden können. Kanäle können nicht für alle auftretenden Regenereignisse dimensioniert werden (Überstau aus dem Kanalnetz). Auch ein Versagen lokaler Grundstücksentwässerungsanlagen durch mangelnde Wartung (Verstopfung/Undichtigkeit Fallrohr) oder ungünstige Rahmenbedingungen kann zu starkregenbedingten Überflutungen führen.

Auch im öffentlichen Bereich kann das Oberflächenwasser möglicherweise nicht in die Kanalisation abgeführt werden. Straßeneinläufe können durch Schmutz verstopft bzw. durch bauliche Einrichtungen oder abgelagertes Schwemmgut verlegt sein. Dies führt dazu, dass das Oberflächenwasser sich einen neuen Weg sucht.

Wie kann ich mich schützen?

Wer ein Grundstück oder eine Immobilie besitzt oder eine Wohnung gemietet hat, trägt (Mit-) Verantwortung, in Eigenvorsorge Maßnahmen zum Schutz vor Überflutungen und Überschwemmungen vorzunehmen.

Um Gebäude und Grundstücke vor zufließendem Oberflächenwasser und drückendem Grundwasser sowie einem möglichen Rückstau aus dem Kanalnetz zu schützen, gibt es verschiedene Objektschutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen sollen nicht als Einzel- sondern als Kombinationsmaßnahmen verstanden werden.

Als mögliche Objektschutzmaßnahmen eignen sich beispielsweise:

Konstruktive Erhöhung von Eingängen und Lichtschächten,

Rückstausicherung im Kanalanschluss,

Druckwasserdichte Fenster und Türen,

Automatische Klappschotts und Schutztore,

Vorhalten von Sandsäcken bzw. Dammbalkensysteme sowie

Wasserdichte Auf- oder Einsatzelemente für Lichtschächte.

Für eine objektbezogene Überflutungsvorsorge bei Starkregenereignissen wird an dieser Stelle auf bereits bestehende Leitfäden und Informationsmaterialien verwiesen. Es stehen verschiedene Broschüren, Flyer und Handbücher zum Thema Starkregenvorsorge und Verhalten bei Starkregen zum Herunterladen im Internet zur Verfügung:

Leitfaden Starkregen – Objektschutz und bauliche Vorsorge (BBSR, 2019)

Hochwasserschutzfibel – Objektschutz und bauliche Vorsorge (BMWSB, 2022)

Zudem kann auf Beratungsangebote der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. zur Starkregenvorsorge hingewiesen werden:

Was unternimmt die Hansestadt Medebach?

Die Hansestadt Medebach hat in der Vergangenheit bereits kleinere Maßnahmen im Stadtgebiet sowohl zur Starkregen- als auch zur Hochwasservorsorge (z.B. Renaturierungen) umgesetzt.

Weitere bauliche Maßnahmen, insbesondere in den besonders betroffenen Ortsteilen Oberschledorn und Referinghausen, sollen geplant und sukzessiv in den nächsten Jahren abgearbeitet werden. Hierbei sind jedoch noch viele offene Fragen (z.B. Finanzierung, Naturschutz, Grunderwerb usw.) zu klären.

Neben den baulichen Maßnahmen sollen künftig

Notablaufpläne in Absprache mit der Feuerwehr Medebach erstellt werden.

eine Pegelmessstelle im Bereich Wilde Aa errichtet werden.

betroffene Regeneinläufe häufiger gereinigt werden.

Banketten an städtischen Wirtschaftswegen regelmäßiger abgeschoben werden.

bei Bedarf Hochbordsteine und zusätzliche Straßenabläufe eingebaut werden.

mit dem Hochsauerlandkreis, der Landwirtschaftskammer und anliegenden Landwirten Abstimmungen hinsichtlich Fruchtfolge und der Anlage von Schutzstreifen durchgeführt werden.

mit dem Landesbetrieb Straßen NRW Abstimmungen hinsichtlich zusätzlicher Entwässerungseinrichtungen an Landesstraßen in den betroffenen Bereichen durchgeführt werden.

Außerdem werden die Ergebnisse des Starkregenrisikomanagements

zukünftig bei städtischen Bauleitplanungen berücksichtigt;

bei der Planung öffentlicher Verkehrsanlagen und Plätze berücksichtigt;

bei der Planung und Sanierung von Entwässerungsanlagen berücksichtigt.

Welche Warndienste existieren bereits?

Ein effizientes Krisenmanagement beruht auf einer frühzeitigen Warnung der betroffenen Akteure vor einem Starkregenereignis. Es empfiehlt sich daher, Unwetterwarndienste zur Warnung vor Starkregen zu nutzen, um organisatorische und betriebliche Vorsorgemaßnahmen, die noch unmittelbar vor einem Starkregen durchgeführt werden können, einzuleiten.

Neben kostenlosen Warndiensten wie

- KATWARN (Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS),

- NINA (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK) oder

- WarnWetter (Deutscher Wetterdienst DWD)

stehen auch kostenpflichtige Angebote privater Dienstleister zur Auswahl.

Allgemeine Sorgfaltspflichten nach § 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz, WHG)

(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden,

um eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden,

eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen,

die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und

eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.

(2) Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.