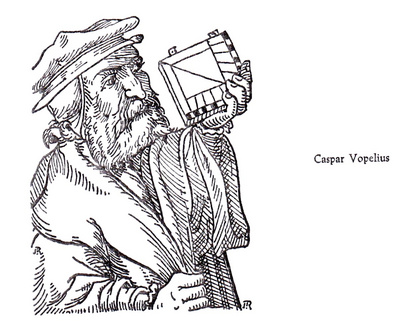

Caspar Vopelius

Eigentlich hieß Caspar Vopelius gar nicht Vopelius, sondern Vopel oder vielleicht auch Vöpell. Doch wie viele andere Gelehrte seiner Zeit bevorzugte er es, seinem Namen eine lateinische Form zu geben, um ihn gebildeter klingen zu lassen und ihm ein "internationales Flair" zu verleihen. Seine Herkunft aber hat der gebürtige Sauerländer trotzdem nie vergessen, unterschrieb er doch oftmals mit "Caspar Vopelius Medebach" und trug seinen Geburtsort u. a. auch in eine der von ihm gezeichneten Europakarten ein.

Medebach gehörte zu Lebzeiten von Vopelius zum "kölnischen Westfalen", denn der Kölner Erzbischof war hier Landesherr. Der junge Caspar ging folglich zum Studium in die Domstadt und wurde dort 1532 Mathematikprofessor. Sein beruflicher Erfolg als Lehrer und als "kunstreicher und wohlerfahrener Geograf" erlaubte es ihm, das Bürgerrecht zu erwerben, ein Haus in der Kölner Schildergasse anzukaufen und die Tochter eines Buchdruckers zu heiraten. Nicht zuletzt seine kartografischen Arbeiten verschafften Vopelius großes Ansehen – darunter vor allem eine berühmt gewordene Rheinkarte aus dem Jahr 1555. Doch schon 1561 starb er im Alter von nur fünfzig Jahren. Zu den Werken, die er der Nachwelt hinterließ, gehörten auch mehrere "Armillarsphären" – Instrumente, die Astronomie und kostbares Kunsthandwerk auf eindrucksvolle Weise miteinander verbinden.

Armillarsphäre – schon das Wort klingt schwierig. Vielleicht sollte man sich besser an die alte deutsche Bezeichnung "Ringkugel" halten, die nicht nur leichter auszusprechen ist, sondern auch die Sache exakt trifft. Denn "Armilla" heißt auf Deutsch nichts anderes als Reif oder Ring und "Sphäre" ist das griechische Wort für Kugel – weshalb übrigens auch die viel beschworene "Atmosphäre" wörtlich übersetzt einfach eine "Dunstkugel" ist. Dass die Armillarsphäre des Caspar Vopelius eine Ringkugel ist, lässt sich unschwer erkennen. In ihrem Zentrum steht die Erde. Aber was stellen die Ringe dar? Nicht etwa Planetenbahnen, wie man vielleicht annehmen könnte. Es handelt sich vielmehr um die wichtigsten "Himmelskreise", also zum Beispiel den Lauf, den die Sonne während eines Jahres durch die zwölf Sternbilder des Tierkreises nimmt. Neben dieser Sonnenbahn – "Ekliptik" genannt – ist vor allem der himmlische "Äquator" von Bedeutung, der in der gleichen Ebene liegt wie der irdische.

Als Vopelius die Armillarsphäre anfertigte, wurde Europa gerade durch die Erkenntnis des Nikolaus Kopernikus erschüttert, wonach nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt unseres Planetensystems steht. Aber die Medebacher Armillarsphäre, die die Erde zum Zentrum hat, ist deshalb nicht etwa "falsch": Das Planetensystem ist gar nicht ihr Thema. Für eine Demonstration der von der Erde aus gesehenen Himmelskreise hingegen würde sie prinzipiell auch heute noch taugen – schließlich schauen wir selbst im 21. Jahrhundert in der Regel noch von Mutter Erde aus ins Universum.

Als dem Heimat- und Geschichtsverein Medebach 1998 die Armillarsphäre des Caspar Vopelius aus dem Jahr 1546 angeboten wurde, da handelte es sich zwar nicht um eine kostenlose Gabe. Der Ankauf des wertvollen Instruments mit Hilfe der NRW-Stiftung war für die Stadt aber trotzdem so etwas wie ein Geschenk. Schließlich wurde Caspar Vopelius 1511 in Medebach geboren. Nun kann nach 500 Jahren erstmals eines seiner seltenen Himmelsmodelle im Heimatmuseum besichtigt werden.

von Ralf J. Günther, Die NRW-Stiftung Ausgabe 2/2008